搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 信息科学与系统科学”相关记录941条 . 查询时间(2.181 秒)

中国科学院植物所冯晓娟研究组揭示厌氧铁还原驱动土壤碳库加速分解(图)

植物 冯晓娟 土壤 循环

2025/4/19

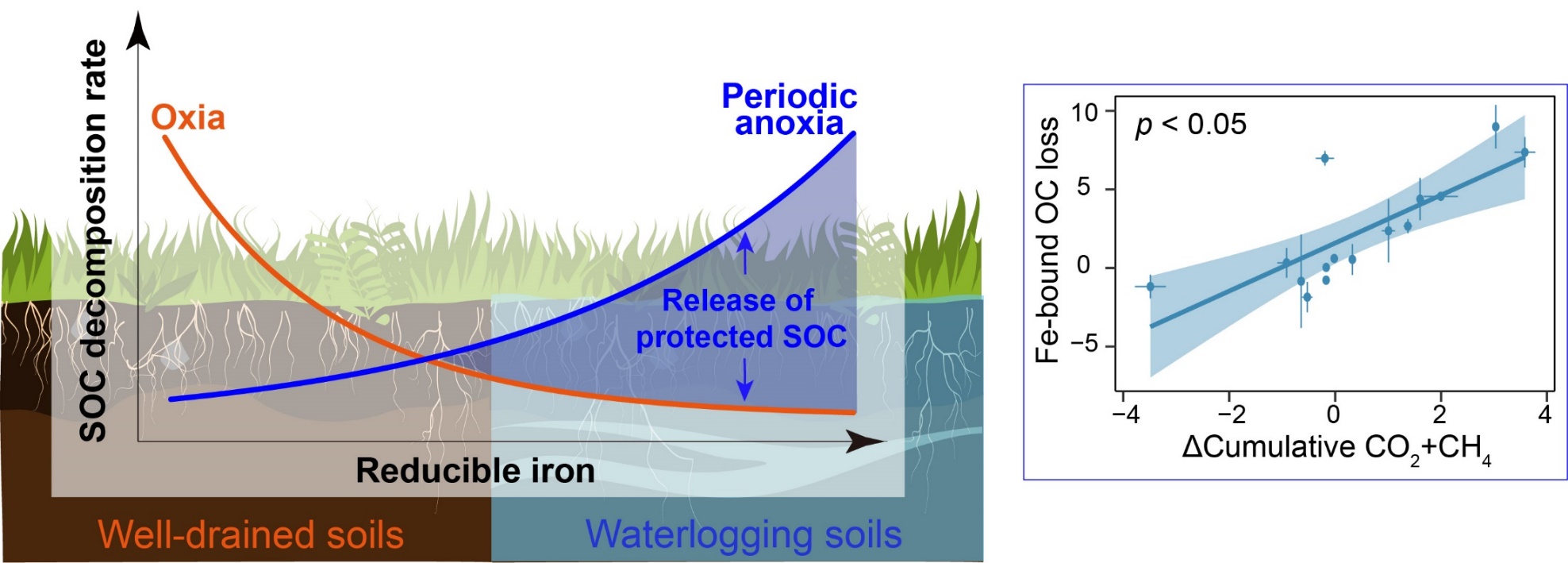

土壤有机碳(SOC)分解是陆地碳循环的核心过程之一,其强度受氧化还原条件的重要调控。传统热力学理论认为厌氧(或缺氧)环境抑制有机碳分解,但近期研究发现,在某些土壤中缺氧反而可能提升SOC分解速率。这一现象的普遍性及其驱动机制尚未明晰。

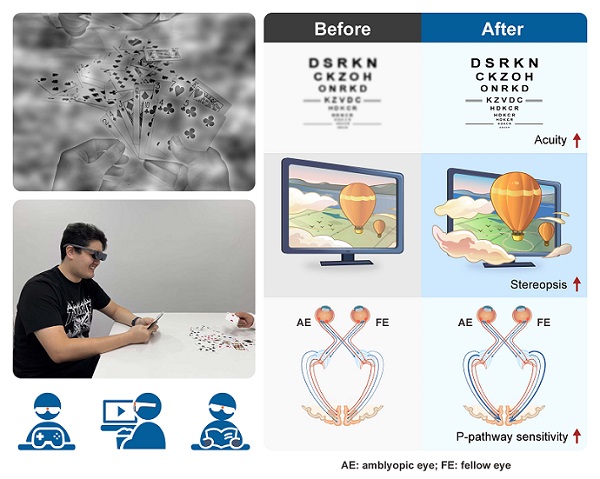

2025年4月7日,中国科学院生物物理研究所张朋课题组和与复旦大学附属眼耳鼻喉医院文雯团队在《Advanced Science》发表题为"Improving Adult Vision Through Pathway-Specific Training in Augmented Reality"的研究论文。研究开发了创新的增强现实(AR)训练方法,能够在日常生活场景中实施视觉通路选择性的干预,显著和...

中国科学院软件所DBCopilot框架实现海量数据库智能查询(图)

数据 智能 信息

2025/4/20

2025年4月11日,数据库领域重要国际学术会议The 28th International Conference on Extending Database Technology(EDBT 2025)公布论文评选结果。中国科学院软件研究所中文信息处理实验室论文DBCopilot:NaturalQ...

中国科学院昆明分院云南天文台在太阳不同波段的图像配准研究获新进展(图)

太阳 大气 分析

2025/4/16

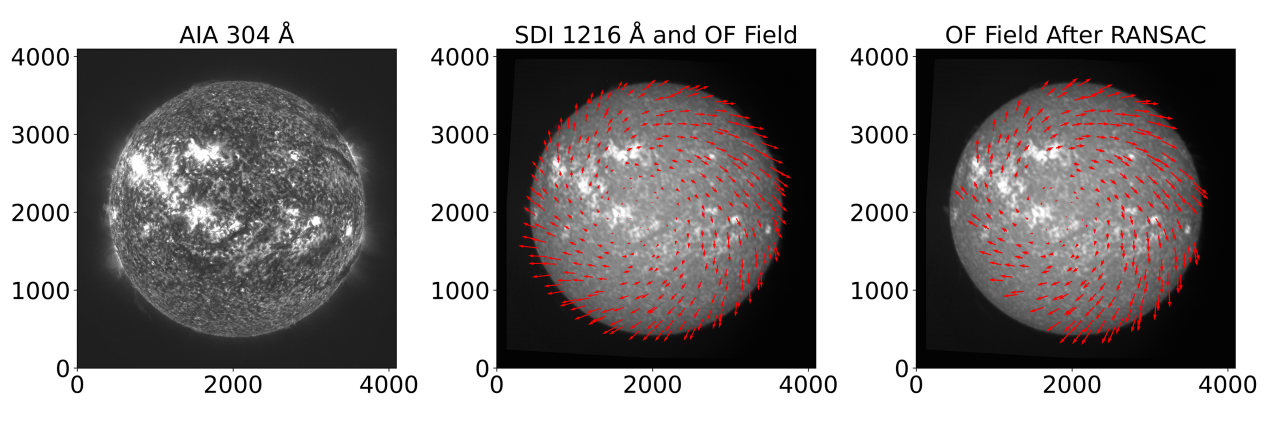

2025年4月9日,云南天文台天文技术实验室硕士生王昀和研究员季凯帆等针对不同波段太阳图像的配准问题,提出了一种基于稠密光流算法和RANSAC(随机采样一致)的高精度配准方法。该方法利用太阳不同波段间的相似结构实现图像配准,并成功应用在了在夸父一号卫星的图像数据上。

中国科学院空天信息创新研究院国家重点研发计划“高功率大能量紫外纳秒激光器”项目启动(图)

激光器 电子 信息

2025/4/20

2025年3月28日,由中国科学院空天信息创新研究院(空天院)研究员樊仲维牵头承担的国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项“高功率大能量紫外纳秒激光器”项目启动暨实施方案论证会在北京召开。

中国科学院东北地理所完成10米空间分辨率中国滨海红树林冠层高度遥感反演(图)

空间 遥感 生态系统 循环

2025/4/21

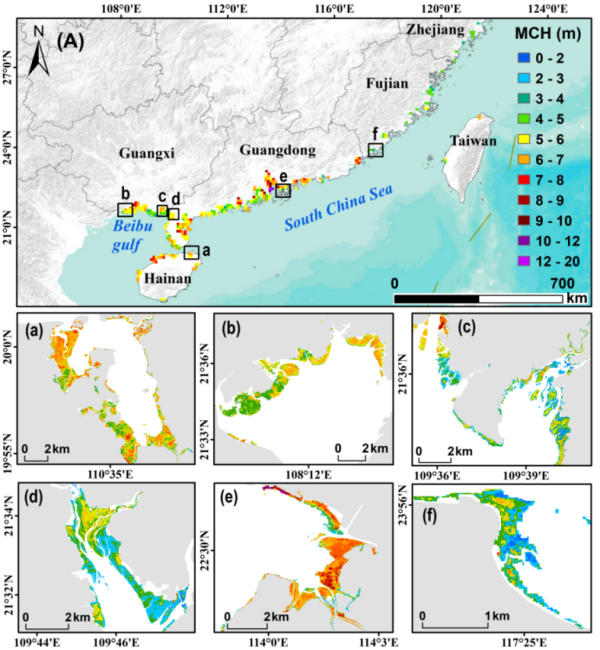

红树林冠层高度是估算红树林碳储存的关键参数,对于理解红树林生态系统碳循环过程及制定相关保护与恢复等策略至关重要。然而,受滨海地区复杂潮汐环境背景影响,在大尺度上精准反演红树林冠层高度一直是遥感领域的难题。先前的红树林冠层高度遥感研究成果基本为30米空间分辨率。2025年1月美国国家航空航天局科研人员Simard等基于2011-2013年间TanDEM-X卫星高程测量数据,首次发布了空间分辨率12米...

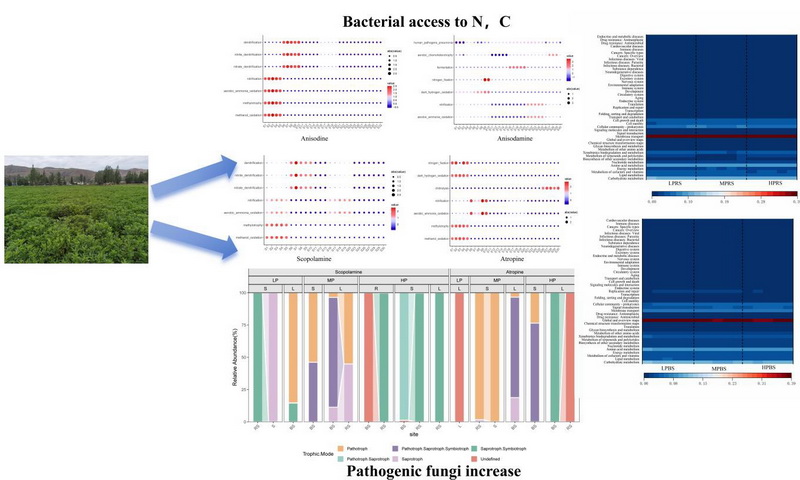

中国科学院兰州分院西北高原所研究揭示了磷肥对山莨菪品质的影响机制(图)

资源 临床 循环

2025/4/17

山莨菪(Anisodus tanguticus)是茄科山莨菪属的特有植物,也是重要藏药和工业原料,用于生产临床上重要的托品烷类生物碱:樟柳碱、山莨菪碱、东莨菪碱和阿托品等,可治疗眩晕症、有机磷中毒、帕金森病和其他疾病。资源长期依赖野生采集,人工栽培技术不足,其可持续利用面临挑战。

中国科学院心理所研究验证两种常见记忆更新任务能否有效评估工作记忆(图)

心理 评估

2025/4/12

工作记忆(working memory)是一个动态的认知结构,其内部的信息表征会根据当前认知加工的需要持续更新,这种动态的认知过程被称为记忆更新(memory updating, MU)。常用的记忆更新任务包括running memory(RM)任务和n-back任务。记忆更新任务通常给被试逐个呈现一系列的项目,RM任务要求被试随时记住最近的几个项目,而n-back任务则要求被试判断当前项目是否与...

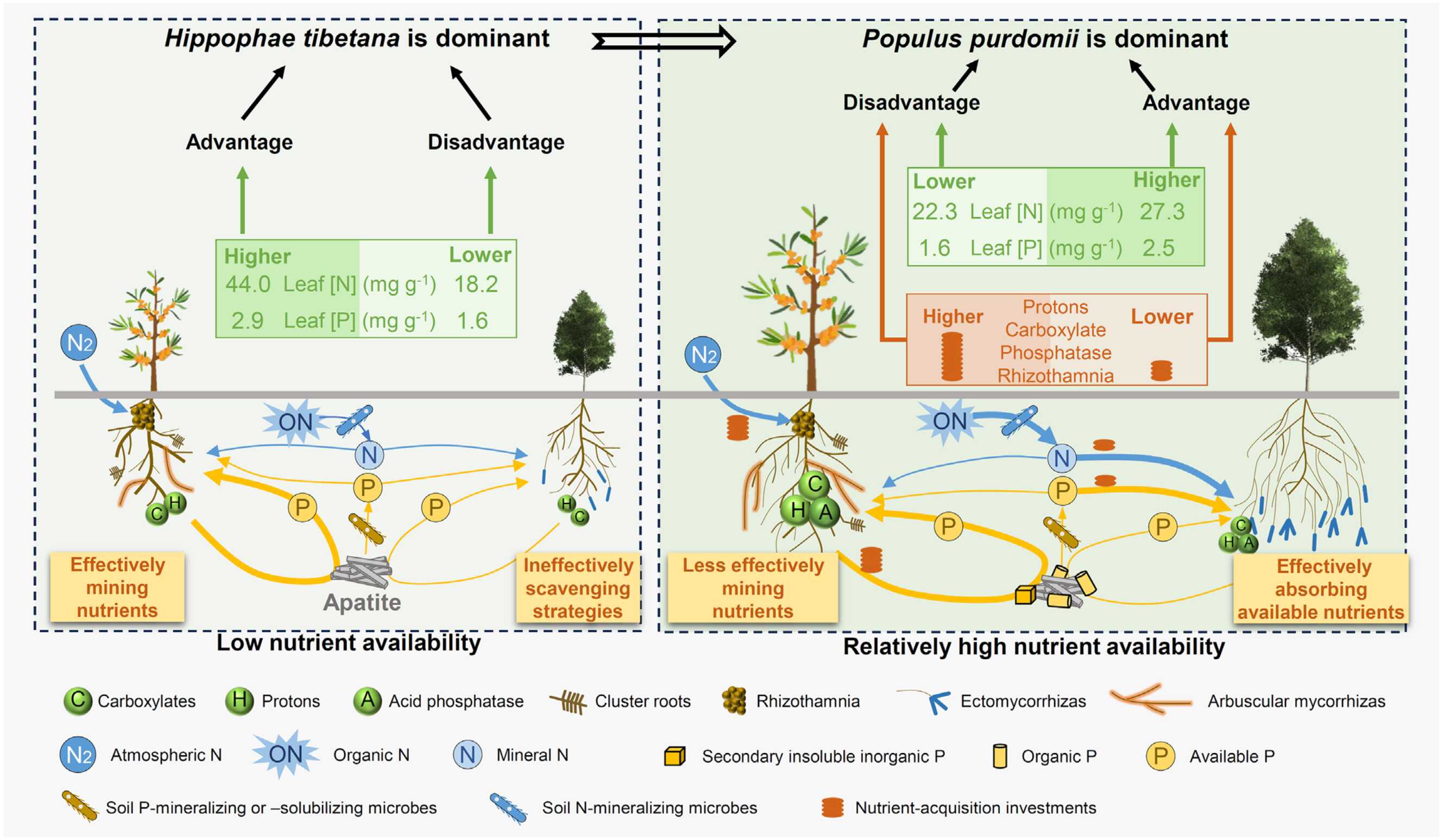

中国科学院成都山地所研究揭示植物养分捕获策略促进植被原生演替的关键机制(图)

植物 土壤 循环

2025/4/16

植被原生演替机制是生态学的核心科学问题。原生演替过程中,植物物种组成和土壤养分协同变化。植物养分捕获策略(nutrient-acquisition strategies ,NAS)是连接土壤养分和植物生长的关键性状,对演替过程具有重要驱动作用,但其中的机理一直未被揭示。中国科学院成都山地研究所山地养分循环与生态功能提升团队针对贡嘎山冰川退缩区植被原生演替序列冬瓜杨替代沙棘的过程展开研究...

全球气候变化对动物的生物多样性构成了重大威胁。由于保护生物多样性的资源有限,评估气候变化对不同纬度动物的威胁过程和格局,并了解其潜在的行为和生理调节机制,对于制定气候变化下的生物多样性保护对策具有重要的实践意义。然而,目前探究动物对气候变化响应的纬度模式的研究十分匮乏,严重影响了气候变化下物种的脆弱性评估以及多样性保护。导致这一现状的主要原因在于能够在大尺度上进行气候变化的生态模拟的实验装置严重空...

中国科学院兰州分院西北研究院于首个“世界冰川日”发布中国第三次冰川编目数据集

数据 空间 信息

2025/4/17

在2025年3月21日首个“世界冰川日”召开的“第三届全国冰冻圈科学大会”上,中国科学院西北生态环境资源研究院发布了中国第三次冰川编目数据集。西北研究院是我国最早从事冰川研究工作的科研单位,分别于2002年和2014年发布了第一次和第二次中国冰川编目,并公布了针对20世纪后半叶至本世纪初期中国冰川变化的研究成果。根据该成果,20世纪60年代至2008年期间中国冰川面积整体萎缩了约18%。2023年...

中国科学院动物研究所刘宣团队揭示跨境地带野生动物保护空缺和生物入侵等全球变化挑战(图)

刘宣 野生动物 评估 气候

2025/4/19

全球约三分之一陆地生物多样性热点区域以及60%的陆栖脊椎动物分布在跨境地带,这些区域同时也面临生物入侵、气候变化、生境干扰等诸多全球变化挑战。自然保护地是维系本土物种原生性和抵御外来物种入侵的重要载体,但跨境地带自然保护地对本土物种的保护有效性及其面临的外来物种入侵等全球变化风险从未开展过全面评估,制约了跨境保护和风险管控策略的发展。

中国科学院DNA数据活字存储打印系统研发成功(图)

数据 打印系统 信息

2025/3/24

在大数据时代,全球数据量呈指数级增长,海量数据是AI解锁大模型的钥匙。当前,硬盘、磁带、U盘等硅基存储介质存在寿命短、能耗高、占用空间大等问题,难以满足日益增长的数据存储需求。

中国科学院研究揭示亚洲高山区冰湖水位空间格局与变化速率(图)

遥感 监测 评估

2025/3/24

亚洲高山区发育着规模仅次于南极和北极的冰川,其升温速率是全球平均值的两倍多。这使得该区域冰川物质加速消融,冰湖数量与面积显著增加。同时,该地区下游密集分布着人口与基础设施,使其成为全球最易受冰湖溃决洪水影响的地区之一。冰湖溃决洪水发生受冰川-冰湖-环境-坝体等多因素控制,其中冰湖水位变化影响坝体稳定性。冰湖水位的长短期变化均是受水源流入与流出驱动。长期静水压力超限可致坝体破裂,触发冰湖溃决洪水;崩...

中国科学院宁波材料所在工业数据鲁棒特征选择理论方面取得进展(图)

数据 鲁棒 理论

2025/3/6

工业领域中调试设备或产品时得到的数据通常具有样本量小和特征维度高的特性,直接使用会导致模型过拟合和计算成本高昂。基于信息论的特征选择方法以互信息为基础评估最具判别能力的特征,具有更高的计算效率。然而,传感器串扰造成的测量噪声也包含在采集的特征中,会导致互信息的度量出现偏差,进而降低分类准确性。